- [海外研究] 张微:日本学者武内房司苗族山林契约文书研究析略04-18

- [研究动态] 姜明:贵州岑巩契约文书的类型、特点和学术价值04-18

- [研究动态] 李思玥:中国古代契约文书与地方史研究04-18

- [研究动态] 田丽:“丁戊奇荒”中平阳府的灾情和赈灾工作——基于碑刻和地方志的研究04-18

- [学人文集] 姚春敏:清代山西杂姓村宗族祠堂、祖茔及庙宇建设——以碑刻、族谱、村志和田野调查为中心04-18

- [研究动态] 卞全琴、王静:茂汶地区清代护林碑刻的生态文化透视04-18

- [学术会议] 洪淑莹:“古代东亚碑刻研究新方向” (韩国) 国际学术研讨会简况04-18

- [研究动态] 乔慧婷:山西垣曲县同善同心会馆及碑刻考04-18

- [研究动态] 谦谦、陈琪:古代徽州罚戏碑刻与乡村社会自治04-18

- [研究动态] 赵志宏:云南水利碑刻文献研究述略04-18

- [研究动态]乜小红:简谈中国古代订立契约的方式04-19

- [研究动态]郝平:晚清民国清徐县王氏家族分家析产初探04-18

- [海外研究]张微:日本学者武内房司苗族山林契约文书研究析略04-18

- [研究动态]姜明:贵州岑巩契约文书的类型、特点和学术价值04-18

- [研究动态]李思玥:中国古代契约文书与地方史研究04-18

- [研究动态]田丽:“丁戊奇荒”中平阳府的灾情和赈灾工作——基于碑刻和地方志的研究04-18

- [学人文集]姚春敏:清代山西杂姓村宗族祠堂、祖茔及庙宇建设——以碑刻、族谱、村志和田野调查为中心04-18

- [研究动态]卞全琴、王静:茂汶地区清代护林碑刻的生态文化透视04-18

- [学术会议]洪淑莹:“古代东亚碑刻研究新方向” (韩国) 国际学术研讨会简况04-18

- [研究动态]乔慧婷:山西垣曲县同善同心会馆及碑刻考04-18

分家又称“分关”,指家族内部分割财产,各自过活的行为。有学者指出:分家是家发展出“房”成了“家族”以后,又将“房”从家族中析出,建立新的家或家族的过程。①中国传统社会崇尚多子多福的家庭理念,但是众多子嗣共居的情形又会给大家庭带来诸多的矛盾和纷争,也不利于后嗣独立生活和发展,因此分家析产成为多数大家族必须面对的现实问题。

实际上,在不违背官方法律的原则下,民间社会固有的民事习惯发挥着主导作用,民间分家析产的分家单就是当地民事习惯与社会风俗的真实体现。“分家单”即分家时的产权清单,又叫“分关书”或“拨单”,是分家行为的重要凭证。在中国传统社会,对应官方分家析产的律令,以契约文书的形式认定。分家以后,如发生田土争讼或土地买卖,到官府诉讼或过割时,此契约文书是要出示官府,由其查验而具有法律意义的凭证。作为分家行为的重要凭证,分家单是从根本上证明分家行为成立与生效的证据,因此,通过研究分家单,可以有效揭示家族的分家行为,从而反映当地的社会生活。

现从山西清徐东青堆村搜集有两份分家单,一份为清末咸丰七年(1857),另一份为民国十三年(1924),内容涉及王氏家族内一支四辈的分家情况。清徐县地处山西省中部,北与太原市南郊接壤,东与榆次市、太谷县毗连,南与祁县、文水县为邻,西靠古交市和交城县,自古为山西省交通要冲,史称:“路通四省,实咽喉要冲之地。”②清徐历史悠久,文化底蕴深厚,是三晋文明的重要组成部分。东青堆村地处山西省清徐县东南部,东临汾河,是一个历史悠久的村落。东青堆村的王氏家族属于南门王氏。清源镇内王姓主要有两支(俗称南门王、北门王),其中南门王人数最多。据南门王氏家谱记载此王氏为太原王氏后裔。太原王原为姬姓,是周灵王太子晋的传人。晋因直谏被废为庶人,其子宗恭任司徒时人称他“王家”,因此以王为姓,世居晋阳。王氏先祖多次迁徙。明洪武三年(1370),王克明从太原县馋石村(今属太原市晋源区)迁来定居于清源县城南一都二甲(春光村)。到明代中叶,南门王已经是望族。明清时出过知府1人,知州22人,知县12人,户部员外郎1人,教谕、训导、县丞共15人。王氏在清源南门新建宗祠,故人称南门王,今已传26世。其支派分居县内吴村、东青堆村、大北、六合、西谷、尧村等20多处。这两份王氏家族分家契约为我们研究近代清徐乡村的分家制度提供了一扇窗口。

一、东青堆村王氏家族分家文书内容

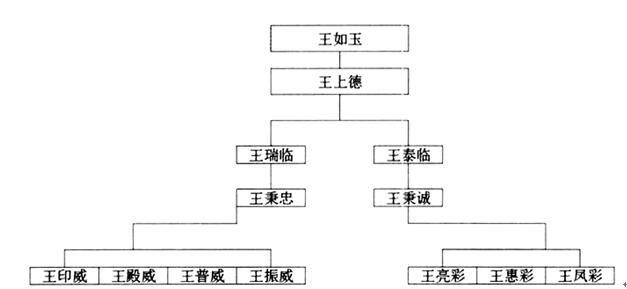

从现存两份分家单来看,第一份是咸丰七年和同治七年(1868)两次分家单的粘连,第二份是中华民国十三年(1924)的分家单,当事人均是清徐东青堆村的王氏家族,且两份分单中的当事人之间具有直系关系。图1为分家单中王氏家族的谱系图。

图1 王氏家族的谱系图③

第一份的当事人是王瑞临、王泰临。咸丰七年,王瑞临、王泰临兄弟遵奉母命分割家中房产土地等财物的,在分割财产的实践中采取了均分的方式,“房产地土沟均两股”。到同治七年,由于母亲的善于经营,家中又积累了一笔财富,因此王氏兄弟又请族长参与分割新置财产。下面是咸丰同治两年分家文书:

(1)咸丰七年

分家之事实为振家,在同居未免口角,惟析产则各自捡勤。今遵母命,援请家长将房产地土沟均两股,问天讨卦,捏纸团为公长子王瑞临分到南房二间、东房五间又南西房一间,院内有茅厕半间属伙南面,东西分坌,伙占伙行。异日南面东分坌坎,门费钱公摊。北面东边分坌系随东房相连小横畛坟地九亩南一半六周零四垅,半系瑞临。又分到秦房角地五亩,以契为据,此系奉母拨与二孙女妆奁之资。次子当面讲明,永无反悔。至法库门房产属伙所得房租。凭母通年每一股拨钱四十千余,俱是伊母养老都交母手,不准擅取使用。又活契地数段,南场一块俱由母管,属所有一切钱粮两股分拨,打来干粮,均分顶纳。现在所有钱项、所得租项、所该钱项俱属母承管。异日百年之后,再为均分,长子王瑞临执此存照。

咸丰七年 同家长立

中人:王世华 王上智(家长) 姚世清(亲家) 王建壁④

(2)同治七年

立二次分家书人王泰/瑞临,今奉母命,另请族长将前于咸丰七年首次分家之事,业已同族长亲友拈抓纸团,俱各分明,不必再分。至今十年有余,多幸母亲克勤克俭,又添置房产地土牲畜车马一应等物。今又同族拈纸团分派以白,瑞临分新置门方房院西一半,东西南北尺丈俱照红契。因西一半房屋破坏,贴补小渠地八亩,车马一辆,一应车上家具相连。泰临分到新置房院东一半,东西南北尺丈俱照红契,豪与贴补所有关东产业公分。有天锡X赁钞作为母亲养老。异日铺X不占母亲养老花费,二人公摊,此系两出情愿,一禄两件各执见约,与前次分单粘连一处,空口无凭,立契存照。

计开各分产业间列于后:

瑞临分到西一半房院车马家具俱全前半间业已叙及小渠地八亩,绕行十二周,又分到买主临星小横畛北面地四亩,楼行五周,×××××××亩,楼行二十四周。吴家坟地西一半一亩七分五厘,楼行三周,一出寺门的地一半地五亩,楼行五周。又南#地北一半,南北长东西宽五丈五尺。

泰临分到东一半房院,前分单业已叙及。又分到买王旗星小横畛地南一半四亩,楼行五周。大横畛地南一半八亩,楼行二十一周。吴家坟地东东一半一亩七分五厘,楼行三周,一出南撑地,南一半南北长东西宽五丈五尺。各到地亩房产有各执红契,及至红契瑞临代为执掌。

寺门前地东一半,楼行五周,计地五亩。

同治七年 九月 初七日。

家族人 王世敦 王玉衡 王福临

二次分单粘单(头次二次各执分单二件,今已粘连一处)

二次分单内,瑞临分到西一半地方一半。太(泰)临分到东一半地方一半,各执红契一张,东西南北尺丈,各照各契为凭。及后买北截王思智地方,系伙执红契共一张。瑞临又分到西一半,东西宽三丈六尺,南北长(西截三丈八尺,东截三丈二尺)。泰临又分东一半,东西宽连巷内行道共六丈六尺,南北长三丈二尺。二次分单当中将后买北截地方,东西南北尺丈。各分单当中,各分写明白。异日后人看分单之时,自头至尾看完便明。前于咸丰七年,分过家一次,各分产业,前已叙明,此次不必再卖。

第二份的当事人是王普威,王殿威,王振威兄弟兼长门侄子俊文立契分家。由于王振威在东北,王俊文在泽州,因而分家主要是由王殿威主持的。原有的房产土地也被同样被均分。下面是分单:

立分析书人王普威,王殿威,王振威兼长门侄子俊文等。今奉母命,邀请家长将祖遗留房产地XX股均分。卷纸团为公,问天讨卦。长门俊文分到院正面南北长二丈九尺,又分到秦房冉地五亩。殿威分到院东面,南北长五丈六尺,又分到大横畛地七亩。普威分到院西一半,南北长五丈六尺,又分到韩家地五亩半,小横畛地一亩半。振威分到院南面,南北长二丈九尺,又分到疙瘩地三亩半,吴王坟地三亩半。小横畛地一亩半拨与家母养老。小横畛地四亩半、所有院内余地、茅厕街门均属伙占伙行。惟振威刻在东省,应分到之房产及地土全是家母完全主办。然而每年利害,家母自行担负。又俊文刻在泽州,亦是伊母主办。至于房契,殿威暂先执掌,惟地契各归各家,日后兄弟侄四家,那家光景度之好歹,不可搅扰。此是各出情愿,永无反悔。一样四张,各执兑约一张。恐口难凭,立此为证。一切钱粮,四股均分。

中华民国十三年 六月十七日

后批另有南场一块准其四股伙使用

家长 王泽临

中证人 王执恭 王广元 秦绍先(书)

契约左上书:

长门后文分到老院正面空基计南北长二丈九尺,于民国二十五年出让与殿威为业。同中作价大洋五十元整,其已付清。

中证人 王建纲⑤

二、分家析产前王氏家族的财产流动状况

从目前获得的这批东青堆村家族契约看,王如玉家族从嘉庆二十年(1815)开始一直到民国二十六年都有购置田房的行为,在其中土地占了绝大多数。在这一个世纪的时间里,家族财产经过了积累到分家,再由分家后再积累的漫长过程。分家析产成为财产积累和分散过程中的重要节点。王如玉家族的财产积累以分家析产为节点划分,可分为两个阶段。

第一个阶段是咸丰七年分家前,王如玉和王上德自嘉庆二十年始,至咸丰五年的财产购置,共购置20.73亩,见表1。

第二阶段是民国十三年王秉忠家庭分家前,家庭三代人的财产积累。光绪元年(1875)到民国七年,自光绪元年起,共购置土地21.95亩,房院一所。见表2。

在以上两次积累中,每一阶段的积累都在20亩以上。这在清徐乡村是什么水平呢?以民国十八年同为清徐乡村的黑城营村和大常镇为例,以下为民国十八年黑城营村各类农户占有土地表和民国十八年大常镇各类农户占有土地表。

从上表可知,民国十八年黑城营村拥有20亩以上土地者的比例为29.07%,大常镇拥有20亩以上土地者的比例为19.43%。王氏家庭积累了20亩以上的土地,在清徐乡村应已处于社会中上阶层了。

三、分家析产的原因⑧

分家析产是传统民间社会中存在的行为,但是这种行为并不为官方所提倡。自汉代始国家就提倡父子兄弟同居共财。唐代法律规定:“若诸祖父母父母在,而子孙别籍异财者,徒三年。”⑨到清代时,有了进一步的规定,如若祖父母、父母在,子孙就不能分家。

虽然官方并不鼓励分家的行为,但分家仍是民间社会非常普遍的一种行为,远至殷商时代,民间就有“析居异财”的行为,⑩清水江领域的苗族和侗族地区也有“姜不分不辣,家不分不发”的民谚。(11)针对这一现象,费孝通先生曾有解释:“年轻一代对经济独立的要求成为家这一群体的瓦解力量,最终导致分家。分家的过程也就是父母将财产传递给下一代的最重要的步骤之一。通过这一过程,年轻一代获得了对原属其父亲的部分财产的法定权利,对这部分财产开始有了专有权。”(12)王跃生先生则将分家原因划分为深层原因和表层原因:“深层原因是儿子对祖辈或父辈财产的平均占有权或继承权,这种占有权和继承权又与各个儿子支派的香火延续联系起来,有了神圣不可侵犯的性质。”(13)分家析产是同家族血缘传承联系在一起的。而在基础上表现出来的就是大家庭生活中的各种矛盾即表层原因。如徽州大家庭中出现的矛盾,“一是家长年老体衰,家政难于统理;二是人口浩繁,日给艰辛;三是诸子(妇)各怀嫉妒私心,遇事推诿、坐吃山空、共致贫穷等”。

那么究竟是什么原因促使王氏家庭选择分家,而不选择维持原有的大家庭呢?在咸丰七年的分单中,王瑞临和王泰临提出了理由:分家之事实为振家,在同居未免口角,惟析产则各自捡勤。从王氏兄弟的视角来看,分家不是消弱家族的行为,反而是振兴家族的重要手段。事实上,维持一个大家庭是十分困难的。大家庭不仅是家族成员的共同体,同时也是家族经济生活的结合体。从家族生活的角度看,数世同堂使得家族成员内部的矛盾日趋尖锐,婆媳之间的生活习惯,兄弟之间的利益冲突使家族生活不断出现裂痕。从家庭经济生活的视角看,大家庭的生产经营并不如小家庭的效率高。分家既能消除大家庭生活中的矛盾,又能提高自己家庭的生产效率。因而分家析产也就成为王氏家族的选择。而在民国十三年的分单中,分单的标的是祖遗房产地。分单中的当事人已经成家,这对祖辈财产的分割更多是出于划分责任的考虑。如分单中所说:日后兄弟侄四家,那家光景度之好歹,不可搅扰。祖辈财产的分割不仅有利于后辈各自的经济生活,而且避免同辈之间由于财产的继承而产生矛盾。

王氏家族决定分家更多是现实的考量。“在同居未免口角,惟析产则各自捡勤”,分家后不仅减少了家庭矛盾,而且有效地划分了各家庭间的利益和责任,增加了每个家庭进行经济活动的积极性。

四、分家析产的原则和操作流程

清徐王氏家族分家单包含两方面内容:其一是对父辈财产的分割,其二是确认后辈的家庭责任。父辈财产由王氏家族邀请亲族和族中长辈主持分割。在以上的两份契约中均表明了母亲和亲族在分家中的重要地位,如咸丰七年的“今遵母命,援请家长将房产地土沟均两股”,同治七年的“今奉母命,另请族长将前于咸丰七年首次分家之事,业已同族长亲友拈抓纸团”以及民国三十一年的“今奉母命,邀请家长将祖遗留房产地XX股均分”。契约中从中可以看出,分家析产首先要取得母亲的认可。“母命”是至关重要的,没有“母命”,分家析产的后续动作就无法开展。

这一现象的背后是国家的法律规定。《大清律例·户律·户役》“别籍异财”条规定:“凡祖父母、父母在,子孙别立户籍,分异财产者,杖一百。若居父母户丧,而兄弟别立户籍,分异财产者,杖八十”。祖父母、父母在世时,子孙不许“别立户籍,分异财产”。但法律规定了另外的情况,“别籍异财”条下,条例一规定:“祖父母、父母在者,子孙不许分财异居(此谓分财异居尚未别立户籍者,有犯,亦坐满杖)。其父母许令分析者,听。”以上条款中,子孙未经祖父母、父母许可,就分财异居的,要受到严厉的处罚;若经过父母许可,子孙分财异居就可免除处罚。以上条款反映了家长在家庭财产处理中的绝对权威地位。民国大理院的判例也认可这一规定,大理院八年上字第148号判例即称:“本家财产本非卑幼所有,若不得尊长同意私擅处分,其处分行为乃无权行为,依法非经尊长之追认不生效力。”(14)

法律规定和判例进一步演化为民间习惯。《民事习惯调查报告录》中即记录了这样的情况:“民间财产,凡其父母俱存,兄弟并未分析者,其财产所有权当然属于其父,与他处一律,固不待论。其有父亡母在,其子并已成年(继母、嗣母、庶母均包括在内),在习惯上亦视其母完全有财产之所有权。每遇兄弟分产案件,或一造提出其母所立遗嘱或分书,可认为真实者,彼造褶俯首受该项遗嘱或分书之拘束,即传讯该族族长,房长,亦群以其母之处分为当(即遗嘱或分书),是一般人民直接承认其母完全有家财之所有权。遇有典卖情事,非直接与其所有权人(即其母)交接,不能得买主之信用。故该项典卖契约上往往载有‘某某氏同子某某情愿典卖’字样。此实例也。”(15)

族长的作用主要是将家产进行平均划分。由于遗留家产的复杂性,很容易导致后辈质疑家产分配的不公平,因而族中长辈利用其在家族内的权威,对家产进行均分,让后辈心服口服,避免其产生矛盾。在之后的家产分配中,家长捏纸团,让后辈自己捏阄。族长出现的另一个原因于在确定分家文书的有效性。由于传统乡村是一个宗法社会,家庭的分家文书须取得族人认同,才能取得行为的合法性。

东青堆村的分家析产体现了“诸子均分”的原则。在分家单的开头,均写有“均分”字样。同时在家产分配的具体内容中也谨慎地使每一份家产尽量平均。“诸子均分”制并不仅仅是民间习俗,这一原则是法律所规定的。《大清律例·户律·户役》规定:“其分析家财田产,不问妻、妾、婢生,止以子数均分。奸生之子,依子量与半分。如别无子,立应继之人为嗣,与奸生子均分。无应继之人,方许承继全分。”

在咸丰七年的分家单中,王上德家严格遵守“诸子均分”制的原则,将土地和房产平均地分给了王泰临和王瑞临,“今遵母命,援请家长将房产地土沟均两股,问天讨卦”。值得注意的是,母亲在均分的土地之外另给了长子王瑞临的两个女儿五亩土地。“又分到秦房角地五亩,以契为据,此系奉母拨与二孙女妆奁之资”。(16)这是超出均分土地之外的,要同次子说明,所以契约中又有“次子当面讲明,永无反悔”。(17)看起来将土地分给二孙女是违反“诸子均分”制,但实际上给二孙女土地只是由于母亲考虑孙女的特殊情况给予的特别待遇,所给予的土地在析产的土地范围之外,这只能看作是母亲的个人行为,而不能看作是分家析产这一家庭行为。次子也认可这一行为。

在咸丰七年的基础上,同治七年进行了第二次分家。咸丰七年的分家并不彻底,两兄弟分配的财产只是家庭财产的一部分,另一部分财产掌握在母亲手中。在两次分家间隔的时间段内,母亲依靠自己的努力经营,又赚取了一些财产。“至今十年有余,多幸母亲克勤克俭,又添置房产地土牲畜车马一应等物”。这些新财产重新分配给王瑞临和王泰临两兄弟。这次分家依然坚持“诸子均分”的原则,财产被均匀地分配。虽然在咸丰七年有过分家行为,但这次分家并不涉及上次,不溯及以往,“前于咸丰七年,分过家一次,各分产业,前已叙明,此次不必再卖”。分家单清楚地记录财产的信息,“各分单当中,各分写明白。异日后人看分单之时,自头至尾看完便明”,作为以后财产交易的凭据。

民国的法律也依然延续“诸子均分”的原则。1912年3月11日,袁世凯就任大总统后,公布《临时大总统宣告暂行援用前清法律及暂行新刑律令》,除个别修改之外,几乎照搬前清的法律。因此《大清现行刑律》的民事部分在民初继续适用,相应的分家习惯在民初也受到国家法的重视。诸子均分原则在《现行律》“卑幼私擅用财”条例一已有明确的规定,这也成为民初大理院时期财产分配时的主要准据。

在民国十三年分家单中,长门俊文是王氏长子王印威之子,从分家单上推断应是王印威病故,因此印威长子代表其父参与分家。“长门俊文分到院正面南北长二丈九尺,又分到秦房冉地五亩。殿威分到院东面,南北长五丈六尺,又分到大横畛地七亩。普威分到院西一半,南北长五丈六尺,又分到韩家地五亩半,小横畛地一亩半。振威分到院南面,南北长二丈九尺,又分到疙瘩地三亩半,吴王坟地三亩半。小横畛地一亩半拨与家母养老。小横畛地四亩半、所有院内余地、茅厕街门均属伙占伙行”。从中可以看出四人分别得到了房院四面,同时又将土地七拼八凑,使得以平均每人7亩分配于各人。

对分家后母亲的作用与赡养也是分家单的内容。在咸丰七年的分家单中,母亲起到了帮助家族经营的作用,“又活契地数段,南场一块俱由母管,属所有一切钱粮两股分拨,打来干粮,均分顶纳。现在所有钱项、所得租项、所该钱项俱属母承管。异日百年之后,再为均分,长子王瑞临执此存照”。而在同治七年的二次分家单中,即将母亲所保管和经营而来的财物再次分配。在民国十三年的分家单中,母亲起到了保管的作用。由于王俊文和王振威在外地,因而就由母亲负责处理保管二人的家产。

分家之后,母亲的生活保障也要在分家单中注明。在分家之后,大家庭被拆分为小家庭,母亲的生活就成了问题。汪辉祖曾说:“顾余尝见衰老之人,尽将产业分授诸男。遇有所需,向诸男索一文钱不可得。仰屋咨嗟,束手饮泣。而不肖子孙且曰:‘老人已日受膳奉,何有用钱之处?’茹苦莫诉。故既分产,必须自留公项。生则为膳,死则为祭,庶可不致看儿孙眉眼。”(18)为避免汪辉祖所言情况,母亲就特别需要在子孙奉养外另辟固定的收入来源。针对这种情况,唐朝的法律就规定“诸子均分,如老人共十孙,为十一分,留一分与老者”。(19)但明清并未在条文中如此规定,这就需要在分家文书中明确注明赡养费用的来源,以保证母亲的晚年生活。一般来说,以下几种形式的养老费用有四种来源途径:一是提取膳田,收租养老;二是一家子轮流供养膳食,每月上交一定的油盐粮食等;三是从存众积累中提取赡养费用;四是划拨纹银。(20)王氏家族采用第一种方式。在咸丰七年的分家单中提出拨一定数量的钱用于母亲的赡养,“凭母通年每一股拨钱四十千余,俱是伊母养老都交母手,不准擅取使用。”而在民国十三年分家单中提出将家中土地作为母亲的赡养之资,“小横畛地一亩半拨与家母养老。”

五、分家析产的社会影响

在近代农村,土地是发展农业所需要的最基本的生产要素,是人们赖以生存的基础,在农民的生产生活中占有重要地位。土地之于农民的意义,不仅在于地是农民赖以生存和发展的最基本的生产资料,而且土地也是农民财产的最直观和最根本的体现。一个农民的富裕与否,全在于自身所拥有的土地多少,土地是农村中家庭最重要的物质基础。正如杨懋春先生所说:“土地是最重要的财富,因为它属于子孙后代,其内涵远远不止是一块耕种庄稼的泥地。土地是家庭的真正基础,没有土地,家庭无法定居,家庭成员也不会有安全感。人和土地是中国农村家庭的两大支柱。说一个家庭垮了,意思是说这个家庭失去了土地。土地是农民及其家庭生命的一部分,他们对它有很深的归属感,他们对土地的珍视程度不亚于他们的孩子。在村庄中,家庭地位很大程度上取决于其拥有的土地多寡,土地数量表明了家庭对其过去和未来的责任的关心程度,以及他们奉行这些责任的虔诚程度。拥有土地也给了农民家庭独立人格、精神鼓舞和自由的感觉。”(21)在王氏家族的两份分家文书中,土地是最重要的分配对象,在“诸子均分”制的分家原则下,土地被均匀地分配给各房。土地对农民如此重要,因而在讨论分家析产这一制度的时候,就不能不考虑由之引发的经济与社会影响。

(一)土地的分散化与中贫农阶层的扩大

在咸丰七年及同治七年分家契约和民国十三年的契约中,土地房产均匀分配,每房都接受了份额相当的财产。原有的大家庭拆分,变为一个个小家庭。大家庭所拥有的财产也变成各个小家庭独自拥有的小份财产,完全不同于原有的大家庭共有,家长掌控的旧财产结构。而土地在家庭财产的重新分配产生了一个重要的经济后果,即土地的分散化。马若孟先生对华北农村分家制度的研究表明:分家不仅可能会强烈推动单个家庭进行土地积累,而且还有可能破坏富户的土地积累,大土地所有者渐渐消失了,而且分家后新的家庭的土地面积更少。(22)一个大家庭的常年积累的土地在“诸子均分”制的指导下,平均地分配给各房,使得土地以较小份额分散于各房头,从而造成了中贫农阶层的扩大。

赵冈先生认为:“在中国传统社会中,农户占有的耕地数量,主要受两项因素决定。第一,土地市场之宽松程度,也就是土地的实际价格与购买土地的难易情况,有决定性的影响。第二,中国传统的诸子均分家产的继承制度,决定了田产分散的速度。”(23)如赵冈先生第二条所说,分家析产制度将土地均匀分配,直接加快了土地分散的速度。而析产中将土地总量分成小份均匀分配,各房继承了份额相同但分量较少的土地,直接造成了中贫农阶层的扩大。这样的经济影响体现在两次分家财产的内容中。王上德家拥有46.4亩的土地,经济实力在当地属于绝对中上阶层。在第一次王上德分家中,王瑞临、王泰临两兄弟分别获得大约23亩土地和数间房屋。而第二次王秉忠分家,长子俊文和王振威、王殿威、王普威分别获得大约6亩土地和四分之一院房屋。两相比较,第二次各房分得的土地和房屋数量明显减少。

析产将原有的王上德大家庭和财产拆分,所拥有土地日益分散,而被拆分后形成的小家庭渐渐沦落为中贫农阶层。根据1949年的徐沟县社会阶层调查,徐沟县富农阶层户均占有84.16亩土地,中农阶层户均占有29.16亩土地,贫农户均占有13.72亩土地。以这样的标准看,就在咸丰七年之前,王上德家在东青堆村还是中上阶层。而经过第一次分家后,“临”字辈房头尚能依靠祖产,勉强跻身中农阶层。但在民国十三年的第二次分家后,如果只依靠祖产,则各房头只能坠落到贫农阶层。王上德家族是分家析产制度中的缩影。而在清徐县,中贫农阶层占有农户总数的绝大多数。显然如此庞大的中贫农规模,背后必然隐藏着无数次分家析产的行为,才造就了这样的经济结构。

中贫农占主体的经济结构使得农村的生产方式越来越趋于依赖家庭劳动力的家庭农场,而非使用雇佣劳动力的经营式农场。黄宗智先生提出:在近代华北地区,对经营式农场的发展阻力来自分家制度。一个家庭可以在一代由家庭式农作上升到经营式农作,但只要一次分产给两个以上的儿子,就会再次成为家庭式农场。这样就使得农村富裕农户很少连续几代都能保持身份。(24)

(二)家庭间的社会分化与中贫农阶层的扩大

事实上家庭之间社会分化自分家析产之后就已经开始了。从财富静态总量上来说,分家前和分家后并没有什么不同。由于“诸子均分”的分家原则,各个家庭从家长那里继承来的财富也是等同的。所不同者,只是各房头子女数量的不同,由此所带来的各房头孙辈所得财富平均量的不均。子女数量众多使得原本不多的财产分割到更小。费孝通先生曾言:“多一个兄弟,少一份财产是一个简单的数学命题。我在乡间常听见有人向孩子开玩笑:‘你妈又要生个弟弟给你分家产了。’听来自是一种玩笑,可是谁又能否认这不是决定一个人生活程度的重大事件?在云南自有50工田的人家,若是只有一个孩子,这孩子长大了可以有个小康之家,若有了四个孩子,这些孩子全得降为佃户。我在禄村就看见毗邻而居的王家兄弟。长房人口多,到第三代,十几岁的孩子已经下田了。而二房因为家主死得早,只留下一个独生子,到第三代,那孩子却在中学里读书。同是一个曾祖,孩子们的前途可以相差得这样远!我当时曾想:父亲早死竟会成为孩子的幸福,这世界也太残酷了。”(25)

从财富动态的角度来看,各家庭因为经济水平变化情况的不同也产生了残酷的社会分化。对于分家析产后各家庭的生产效率以生活水平是否能提高,学界历来有不同的看法。一种看法认为:分家析产将原有的财产分散,削弱了农业生产的规模效益,使得原来依靠雇佣劳动力进行生产的家庭变为自食其力的自耕农家庭,由此降低了家庭成员的生活水准。另一种看法认为,分家虽然降低了生产的规模效益,但刺激个体劳动力的效率,减少了劳动力的浪费。在大家庭实现农业生产规模效益的另一面是家庭矛盾丛生。大家庭中子嗣众多,在家庭生产和生活中,非常容易出现“诸子(妇)各怀嫉妒私心,遇事推诿、坐吃山空、共致贫穷等”(26)的情况。而分家之后,家庭财产明确归属于各房头,这样使得各房头不再为原先家庭生活中的问题而发生矛盾,全心投入自己新家庭的生活中。

以上看法究竟哪种更符合实际?这样的问题在现实生活中其实很难一概而论。在不同的社会阶层中,家庭分合的力量是有差异的。一般来说,贫穷阶层缺少维系大家庭的物质基础,分家析产,各自生产是相对主流的选择。较为富裕的家庭对生产的协作要求较高,因此容易维持原有的大家庭状态。

相较家庭的经济富裕程度的因素,在东青堆村,在提高生活水平中发挥了更关键性作用的是家庭自身的经营能力。经营能力的高低对能否提高分家后家庭生活水平有重要影响。王跃生先生在研究20世纪三四十年代冀南的分家行为时,将分家后各家庭的情况划分为两大类:一是分家后经济水平上升。二是分家后败落。其中第二种一般由四种情况构成:第一种是分家后因不努力经营而败家;第二种是分家后因劳动力缺乏而贫困;第三种是分家后因挥霍家财而败家;第四种是因不会经营导致家庭败落。(27)败落的四种情况中,有三种同经营有关,经营不善或缺乏经营很容易导致家庭的败落。反之,有效地经营财产将使得家庭生活水平更上一个台阶。王如玉家族就是如此,尤其在民国十三年分家后,第22代“威”字辈4个房头的财富差异,明显体现了这样的特点。在民国十三年的那次分家中,各房头分别得到了6亩土地和四分之一的宅院。这样的财产大概是当地贫农家庭的土地占有水准,处于中下阶层。看起来,各房头经济水平差不多,同处于贫农阶层。但现实并非如此。分家后十数年,四兄弟中的王殿威获得远远超过民国十三年继承得来的土地,成为当地的巨富。

表5显示,在短短13年间,王殿威共买得房院两座和土地31.65亩。凭着这些财产,王殿威跻身当地的富裕阶层,也与其他兄弟在经济上拉开了差距。需要说明的是,四兄弟中长兄王印威早死,王振威也远赴东北谋生,所以很难比较。但就目前所存的契约来看,王普威在民国十八年清源县王建铭等卖房契中充当过一次买方,而王印威在分家前的光绪三十一年却出卖过财产。

从所述情况来看,各房头在契约中出现的频率极少,与王殿威买房置地的次数相比,几乎可以忽略不计。反之,王印威还出卖过一次土地,可见家庭经济水平不是很好。

在与兄弟的财产作比较后,我们可以将王殿威与祖父王瑞临和父亲王秉忠相比。在第一次分家中,23.2亩土地被分给王瑞临。第二次分家中,总数为26亩的土地被王印威等四个房头均分。这里需要说明的是,王秉忠是王瑞临的独子,这意味着王瑞临的财产被王秉忠独自继承。王瑞临于咸丰七年和同治七年两次分家获得的23.2亩土地,经过五六十年的时间,在两代人的经营,占有的土地也只增长了2.8亩,数量上达到了26亩。而王殿威在十三年间,即购买31.65亩土地,远远超过了祖父和父亲两代人积累的土地。这样的结果正是由于王殿威极强的经营能力所带来的。

从上述王殿威的事例看出,家庭,作为一个完整的生产单位,如果维持和提高自身的生产效率和规模,就必须有一位拥有经营能力和经验的家长。如果没有这样一位家长,家庭很难维持原来的规模。实际上,这种经营能力并不是大家庭每一位成员都有的。因此分家后就出现了这样的局面:善于经营的房头不仅能继续保持以前的经济水平,而且在此基础上,还会提高自己家庭的经济水平,增长自己的财富,如王殿威。而不善于经营的房头,就会逐渐没落下去,艰难维持自身的生活,碰到困难情况,就会出卖自己的土地,如王印威和王瑞临王秉忠父子。而不善经营的房头又会在一次次地分家析产中以更小份分配土地,由此子孙逐渐坠入中农阶层,更甚者,成为贫农阶层。在这样的情况下,同一辈子孙就变化为不同的社会阶层,各房头之间出现了令人吃惊的阶级分化。

从清末民初山西清徐王氏家族分家单的情况分析,王氏之所以分家主要是解决内部家庭矛盾,促使后辈独立。就分家的流程而言,族长秉承“诸子均分”的原则,主持分家析产,以公平分配家产和落实赡养责任为核心,通过对现有土地房产合理搭配,进行分家析产。清末民初山西的乡村社会凭借这些合理的分家析产制度,有效地维护了家族的正常生活和发展,这是其积极的一面。但是,分家析产行为又带来一些消积的社会影响。它使得社会上的土地愈来愈趋于平均化,土地集中度越来越小,中贫农阶层成为社会的主流阶层,各房头的财产也因分家后经营能力的不同而产生了巨大的差距。

①郑文科:《分家与分家单研究》,《河北法学》2007年第5期,第87页。

②清徐县地方志办公室整理:《清徐古方志五种》,1998年重印,第283页。

③根据《太原王氏清源南门王宗谱》整理。

④郝平整理:《晋中契约文书》第一册,jz-00010,山西大学中国社会史研究中心藏。

⑤郝平整理:《晋中契约文书》第一册,jz-00004,山西大学中国社会史研究中心藏。

⑥⑦清徐地方志编纂委员会编:《清徐县志》,太原:山西古籍出版社,1999年,第124、125页。

⑧此处部分内容作者已发表于《社会纵横》2016年第4期,故简略介绍。

⑨长孙无忌:《唐律疏议》,北京:中华书局,1983年,第236页。

⑩李亚农:《李亚农史论》,上海:上海出版社,1962年,第14页。

(11)吴才茂:《清代以来苗族侗族家庭财产划分制度初探——以天柱山民间分家文书为中心的考察》,《凯里学院学报》2013年第2期,第12页。

(12)费孝通:《江村经济》,南京:江苏人民出版社,1986年,第46—47页。

(13)王跃生:《20世纪三四十年代冀南农村分家行为研究》,《近代史研究》2002年第4期,第157页。

(14)卢静仪:《“分家析产”或“遗产继承”:以大理院民事判决为中心的考察(1912-1928)》,见易继明主编:《私法》第8辑·第2卷(总第16卷),武汉:华中科技大学出版社,2010年,第210页。

(15)南京国民政府司法部编:《民事习惯调查报告录》,胡旭成、夏新华、李交发点校,北京:中国政法大学出版社,1998年,第905页。

(16)(17)郝平整理,《晋中契约文书》第一册,jz-00010,山西大学中国社会史研究中心藏。

(18)汪辉祖:《双节堂庸训》,天津:天津古籍出版社,1995年,第102页。

(19)梁治平:《清代习惯法:社会与国家》,北京:中国政法大学出版社,1996年,第73页。

(20)章冬梅:《清中期至民国婺源县分家制度研究》,南昌大学硕士论文,2013年,第35页。

(21)杨懋春:《一个中国村庄:山东台头》,张雄等译,南京:江苏人民出版社,2001年,第46页。

(22)马若孟:《中国农民经济——河北和山东的农业发展,1890-1949》,南京,江苏人民出版社,1999年,第181—187页。

(23)赵冈:《中国传统社会地权分配的周期波动》,《中国经济史研究》2003年第3期,第103页。

(24)黄宗智:《华北的小农经济与社会变迁》,北京:中华书局,1986年,第120—121页。

(25)费孝通:《乡土中国》,北京:北京大学出版社,1998年,第253—254页。

(26)张研:《清代徽州分家文书书写程式的考察与分析》,《清史研究》2002年第4期,第8页。

(27)王跃生:《20世纪三四十年代冀南农村分家行为研究》,《近代史研究》2002年第4期,第161页。