- [海外研究] 张微:日本学者武内房司苗族山林契约文书研究析略04-18

- [研究动态] 姜明:贵州岑巩契约文书的类型、特点和学术价值04-18

- [研究动态] 李思玥:中国古代契约文书与地方史研究04-18

- [研究动态] 田丽:“丁戊奇荒”中平阳府的灾情和赈灾工作——基于碑刻和地方志的研究04-18

- [学人文集] 姚春敏:清代山西杂姓村宗族祠堂、祖茔及庙宇建设——以碑刻、族谱、村志和田野调查为中心04-18

- [研究动态] 卞全琴、王静:茂汶地区清代护林碑刻的生态文化透视04-18

- [学术会议] 洪淑莹:“古代东亚碑刻研究新方向” (韩国) 国际学术研讨会简况04-18

- [研究动态] 乔慧婷:山西垣曲县同善同心会馆及碑刻考04-18

- [研究动态] 谦谦、陈琪:古代徽州罚戏碑刻与乡村社会自治04-18

- [研究动态] 赵志宏:云南水利碑刻文献研究述略04-18

- [研究动态]乜小红:简谈中国古代订立契约的方式04-19

- [研究动态]郝平:晚清民国清徐县王氏家族分家析产初探04-18

- [海外研究]张微:日本学者武内房司苗族山林契约文书研究析略04-18

- [研究动态]姜明:贵州岑巩契约文书的类型、特点和学术价值04-18

- [研究动态]李思玥:中国古代契约文书与地方史研究04-18

- [研究动态]田丽:“丁戊奇荒”中平阳府的灾情和赈灾工作——基于碑刻和地方志的研究04-18

- [学人文集]姚春敏:清代山西杂姓村宗族祠堂、祖茔及庙宇建设——以碑刻、族谱、村志和田野调查为中心04-18

- [研究动态]卞全琴、王静:茂汶地区清代护林碑刻的生态文化透视04-18

- [学术会议]洪淑莹:“古代东亚碑刻研究新方向” (韩国) 国际学术研讨会简况04-18

- [研究动态]乔慧婷:山西垣曲县同善同心会馆及碑刻考04-18

党的十八大以来, 生态文明建设被提到了中国特色社会主义事业五位一体总布局的战略高度, 推衍出了一系列新思想、新观点、新论断。从“把脉人类文明发展———生态兴则文明兴, 生态衰则文明衰”到“我们要认识到山水林田湖是一个生命共同体, 人的命脉在田, 田的命脉在水, 水的命脉在山, 山的命脉在土, 土的命脉在树”, 这是21世纪的“新”提法。然而早在清代时, 阿坝州境内羌人聚居地茂县、汶川地区的护林碑已在警示着乡民对森林生态环境的保护, 这是早已觉醒的地方知识和地方智慧的象征和代表, 从时间上来说, 这并不属最早, 但从用文字公开流传来讲却表示这种智慧的成熟性。值得一提的是, 这些珍贵的资料至今仍未引起研究者的高度关注, 而且这些碑刻因人为和自然因素的影响现状每况愈下, 更加之2008年“5.12”汶川特大地震后阿坝州地区地质灾害频发, 对这些护林碑刻的调查与研究就显得更为重要, 这种调查研究不仅能借鉴古人的生态智慧, 还为今人抢救文化遗产提供了思路。

一、阿坝州林区及其开发

阿坝州历史悠久, 源远流长, 岷江、大渡河上游河谷地带早在新石器时代已有人类繁衍生息, 这里群山叠翠, 江河纵横, 生态环境独特。自然资源特别是森林资源极为丰富, 是我国西南的重要林区之一。据《马可·波罗游记》载述, 距今700年前的岷江流域为莽莽林海。清康熙年间, 岷江两岸森林茂密。康熙六年 (1667) 、五十五年 (1716) 两次修建茂州城, 曾在县城大小庙山砍伐森林烧砖。

阿坝州林区开发的历史悠长。在《阿坝州森工志》中有记载:“清末, 洋务运动以后, 木商开始在阿坝林区设厂伐木。此期即有当地乡绅马仲衡、吴国藩等设厂雇工砍伐汶川白龙池一带森林。厂中设有当家、领岸、书办、包头等职, 分管钱粮、工程及招募工人, 组织生产等事务。砍工用斧倒树, 截劈成墩, 背负出林。运木过山用天车, 过沟、坑用天桥, 皆架木而成。木料集于溪中, 俟山洪发后冲入大河, 漂至灌县紫坪铺起漂归楞, 运至成都销售。”除此之外, 又有当地居民在岷江两岸砍伐木材和薪柴。

这些活动在一定程度上减少了林木的总量, 后文即将叙述的碑刻不仅是为了防患于未然, 更是在森林已经遭到破坏后, 村民们为了防止森林遭到更严重的破坏而立的乡规民约。

二、羌人生态意识研究

本文将四川省阿坝藏族羌族自治州下辖县茂县和汶川县简称为茂汶地区, 它位于四川省西北部。之所以这样简称, 是有历史渊源的。1958年, 茂汶羌族自治县成立, 县址设于威州镇。1987年又分设茂县、汶川, 县址分别设于凤仪镇和威州镇。阿坝州作为长江和黄河文明的交叉地带, 古文化在此互动、交融、集散。经过漫长的历史变迁, 茂汶地区逐步成为羌族文化孕育和发展中心, 其余散布在阿坝州理县、松潘、黑水、九寨沟、绵阳市的北川、平武等地区。

羌族文化是羌族人民在其生活的自然环境中创造出的, 是在不同历史时期多次交融、层层积淀而形成的文明成果, 是羌族人民智慧的结晶, 是中华文化的重要组成部分。

羌人长期生活在崇山峻岭、深谷激流险滩地区, 历史过程中, 他们形成了自己独特的保护自然的方法, 使得众多动植物得到较好的保护。但这些方法并没有以文字的方式流传下来, 而是通过口耳代代相传, 残留在民俗、宗教和文化信仰里。2008年“5.12”汶川特大地震后, 羌族文化遭受了巨大损失, 在抢救文化遗产的大方针下, 有些口头文化已被记录下来, 如《羌族释比经典》, 也有学者对残留在民俗、宗教和文化信仰里的生态意识进行了分析和研究, 如申秀清的《简论羌族宗教文化中的生态保护思想》、彭军和蔡文君的《羌族民俗与羌族传统生态文化》、詹茜卉的《从〈羌族释比经典〉探讨羌族原始生态环保行为》、李祥林的《从民间信仰看川西北尔玛人的生态意识》、陈兴龙和陈松的《基勒俄聚———羌族生态环境保护节》等。

羌人的生态智慧不仅体现在民俗、宗教和文化信仰里, 也体现在碑文的字里行间。因为前者大多没有以文字的方式流传下来, 所以后者的价值就更显得弥足珍贵。护林碑是地方生态史研究的基础材料, 故作为有文字可凭的碑刻, 其价值不低于任何其他文献。因此, 研究当地羌人的生态意识, 离不开碑刻资料。

三、碑刻研究

(一) 中国碑刻概况

关于镌刻的文献, 在中国浩繁的历史文献中主要是甲骨、金石为载体的材料。古代重金轻石, 已出土的殷商时期的碑刻文献数量有限, 铭文字数也很少, 但却可以证明, 至少在商代, 石刻铭文已经萌芽, 并与甲、金文字同步。据典籍记载, 先秦时就有对器物铭文的引用, 但对其辑录和研究却是在唐代以后了。研究碑刻的方法主要是搜集拓本, 研究目的一是欣赏书法, 二是提取史料, 本文所述主要是后者。南朝梁元帝《金楼子·著书篇》载有《碑志》十帙, 可惜该书并未传世, 其内容和体例均无从考证。唐代已有史家开始辑录碑石铭文, 如韦述的《两京新记》, 记述了兴福寺中的《圣教序》碑等。在宋之前, 很少有人专门从事碑刻研究。宋代, 文人开始普遍关注古器物铭文, 如宋代金石双璧———欧阳修的《集古录》和赵明诚的《金石录》。明清时期, 官方碑刻和民间碑刻日益增多, 尤其是清代对其研究亦大盛, 今日流传著作多系清人所为。

近年所幸之事有二:一为碑刻发现, 多被世人重视, 现已被关注和研究;二是学者正在努力构建碑刻学及碑刻文献学的完整体系, 如黄永年、毛远明等。现在已发现碑刻的数目在增加, 关于碑刻的研究也日益增多, 但碑刻学尚未形成完整的学科体系, 且研究的密集度也有地区的差异, 有些地域的碑刻尚未被研究。

阿坝州境域内已发现的碑刻, 已被阿坝州政协文史和学习委员会收集汇总出版了《阿坝州碑刻资料辑录》, 但尚未进行大量的理论研究, 只是在一些论文中有零星的讨论, 如余宗明的《羌族居住环境保护与自然意识观》、吴明冉和曾晓梅的《石刻中反映的羌族释比文化》、吴明冉的《明清羌族应用性石刻及其价值》, 这说明人们已开始关注。但这些研究中引用碑刻资料是否严谨有待商榷, 如余宗明的论文《羌族居住环境保护与自然意识观》中碑2的年代有误。

(二) 护林碑刻研究

学界用传统文献资料对区域环境变迁进行了深入的研究。20世纪80年代以后, 越来越多的学者开始关注护林碑刻, 认识到其在生态环境研究保护上的意义和价值。日本学者清水享认为, 当前生态环境史的研究, 宏观性的多, 微观性的少, 而碑刻为我们研究生态环境提供了微观性验证的资料。

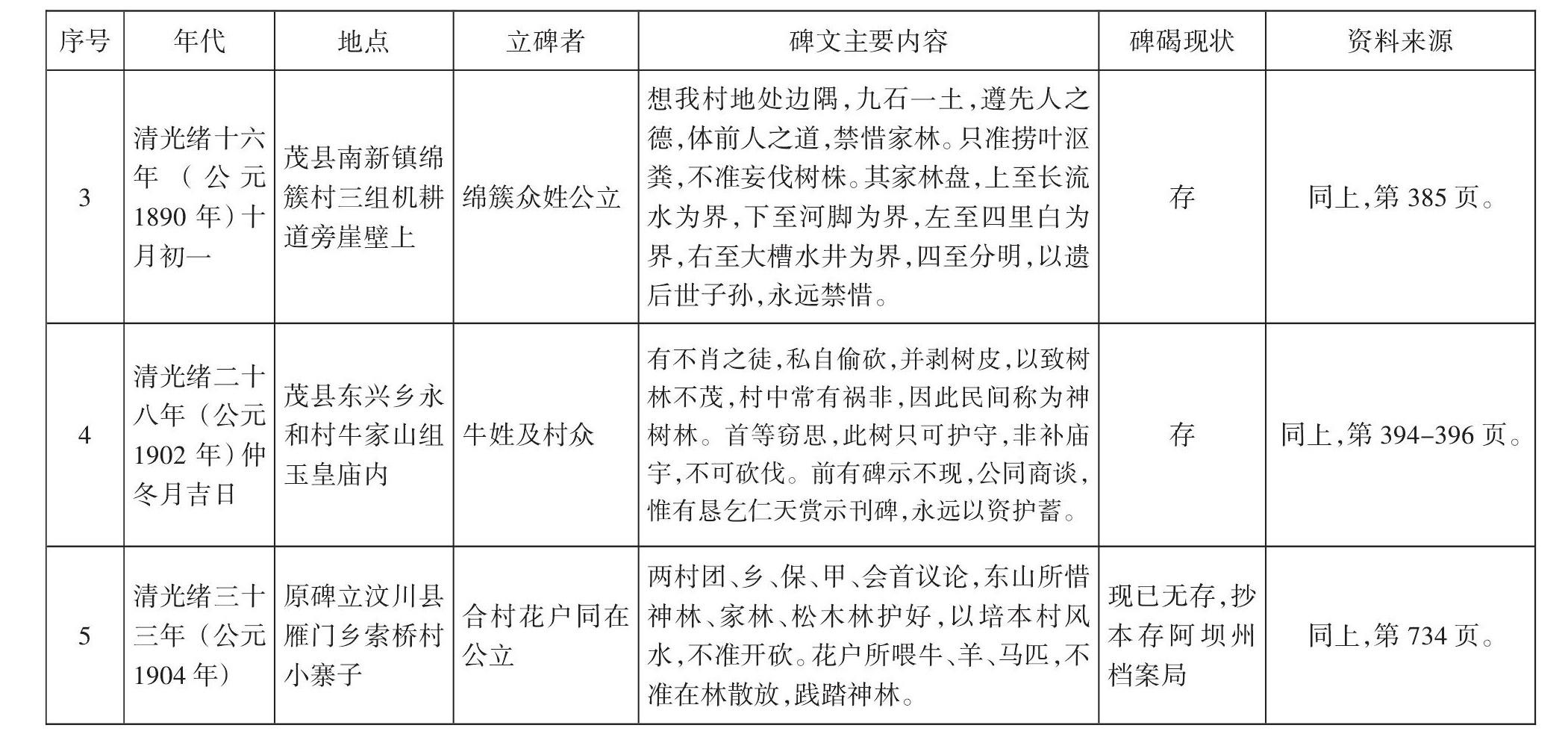

护林碑是指以保护林木为主要内容的碑刻, 不仅包括专门以护林为目的而镌刻的碑刻, 也包括有些涉及林木保护的其他碑刻。下面笔者就将几通护林碑刻以简表的形式, 按年代次序列出, 限于篇幅, 其碑文内容只能选择其中最具代表性的内容予以介绍, 原文请根据出处查证。

茂汶地区清代护林碑刻简表

上述5通碑文主要分为两种, 一种是对一般树林的保护, 一种是对神林、神树的保护。根据护林碑刻者身份来划分, 它们属于倪根金在《中国传统护林碑刻的演进及在环境史研究上的价值》中所划分的民间型和混合型 (倪根金把护林碑刻划为三大型:官方型、民间型和混合型。其中官方型包括中央类和地方类;民间型包括个人类、家族类、村寨类、联村类、寺庙类;混合型包括官民类和僧俗类) , 具体类型还可按照碑文实际继续细分为小类。以下对碑文的具体分析将以表格中的序号为简化名称。

碑1存于茂县东兴乡永河村, 碑高90cm、宽40cm、厚6 cm, 形制为弧顶长方形。主要记录在嘉庆十一年 (公元1806年) , 族人砍伐售卖牛王庙树木, 后家道不顺、财丁不旺之事。在道光十六年 (公元1836年) 族内上庙商议立规矩, 以禁后来者。此碑在分类上属于家族类和寺庙类的混合型, 碑文可分为三部分:第一部分指出以前此地草木丰茂, 财发人兴, “尝思民依神而出, 神得人而灵。故知人赖神而乐业者……庙宇辉煌, 草木茂盛……自前人创修庙宇一座, 周围树木, 绝胜荫浓。居此地者, 财发人兴, 民康物阜, 皆缘此地有灵, 风脉所致……”第二部分介绍了牛姓族内四人砍伐售卖此庙树木后的遭遇, “迨至嘉庆十一年, 有牛姓族内四人, 将此庙树木砍伐出卖以后, 家道遂不顺, 而财丁亦不旺发”。有人侵犯了庙里的植物, 将会触怒庙里的神灵, 并受到神灵的惩罚, 给村寨和自身带来不幸。第三部分则是牛姓族内上庙商议立规矩, 立碑为凭以禁后来者, “牛姓无论男女大小, 不准乱斫乱伐。如果实须伐一根者, 许罚诵经一遍。而所有斫伐, 亦必捐修庙其所归……恐后无征 (证) , 刻立碑文, 垂万世鉴”。

碑2存于汶川克枯乡周达村小寺寨, 碑高160cm、宽80 cm、厚12 cm, 形制为长方形抹角。碑文记载清光绪年间有乡民不知仪规, 发生偷砍神树之事, 被拿获后不服, 遂告至直隶理番府分驻新保关照政厅, “盗伐属实, 似应当处”。此碑是一通保护神树的碑刻, 对禁林禁牧的要求更严格一些, “已后无论本寨乡村人等, 不得私自入山樵采, 亦不得牧放猪羊, 践踏神树, 乡民永遵……树节草叶, 不准捞取”。此碑在上述分类里属于混合型官民类。

碑3存于茂县南新镇绵簇村, 碑高57cm、宽92cm, 形制为横长方形。碑文记载清光绪年间曾有“本村杨泰顺父子, 起心不良, 偷砍家林烧炭, 经众人拿获”。因为“此地地处边隅, 九石一土”, 所以要禁惜家林。为杜绝偷砍之事再次发生, 众姓遂立碑。此碑是一碑三事, 第一是护林, 第二是有序使用水资源, 第三是秋收时不许偷掰别户家芋麦, 但主要篇幅是在叙述护林。它在上述分类里属于民间型村寨类。

碑4存于茂县东兴乡永河村牛家山组, 碑高140cm、宽80cm、厚8cm, 形制为竖长方形。碑文中叙述“首等处有古庙壹座”, 此庙同碑1记录的庙一致, 即牛家山玉皇庙。曾“有不肖之徒, 私自偷砍, 并剥树皮, 以致树林不茂, 村中常有祸非, 因此民间称为神树林”, 不肖之徒侵犯了庙附近的神树林触怒神灵, 受到惩罚, 给村寨和自身带来不幸, 众人反省, “此树只可守护, 非补庙宇, 不可砍伐”。且此碑立于道光初年, 碑文模糊, “前有碑示不现, 公同商谈, 惟有恳乞仁天赏示刊碑, 永远以资护蓄”。此碑在上述分类里属于混合型官民类, 也涉及混合型僧俗类。

碑5原碑立于汶川县雁门乡索桥村小寨子, 现已无存, 尺寸形制不详, 抄本尚存于阿坝州档案局。它不仅是对神树林的保护, 还有对家林和松木林的保护, “两村团、乡、保、甲、会首议论, 东山所惜神林、家林、松木林护好”, 目的是“以培本村风水”。要求亦是严格, “花户所喂牛、羊、马匹, 不准在林散放, 践踏神林”, 甚至连“林内割蒿”都要罚款, “如不服者, 捆送县”。此碑是汶川县雁门乡索桥村小寨子组和萝卜寨村众人联合立碑, 属于民间型联村类。

碑1、碑2、碑4、碑5皆是对神树林的保护, 碑3、碑5涉及对家林的保护, 碑5还有对一般林木 (松木林) 的保护。清代森林破坏严重, 这几方碑中大多数仅是对神树林的保护, 对其他森林的保护力度较小。碑1、碑2、碑3、碑4皆是因人为破坏林木而引出立碑护林, 碑5则直接提出立碑护林。

为了保护林木, 羌人树立禁碑。根据碑文可知当时羌人的护林机制:

一是明确奖惩。护林碑里对毁林者的惩罚多为经济处罚, 如碑2中“准众村罚羊三只、油三头、香一万, 以作酬神祭山之资”;碑3中“自禁之后, 所惜林盘, 无论谁滋偷砍者。罚钱四千八百文, 羊一只, 酒十斤, 以作山神宫香资”等。也有部分为送官府惩治, 如碑4中“自示之后, 倘有牛族及村众不肖之徒, 私自偷砍树木并剥树皮, 一经查获, 准予送案, 从严惩办, 决不姑息”;碑5中“如不服者, 捆送县”等。还有一种为轻罪轻罚, 如碑1中“如果实须伐一根者, 许罚诵经一遍”;碑3中“看见者赏钱八百文, 以作辛苦费”。

二是明确边界和保护对象。如碑3中“其家林盘, 上至长流水为界, 下至河脚为界, 左至四里白为界, 右至大槽水井为界, 四至分明, 以遗后世子孙, 永远禁惜”;碑5中“东山所惜神林、家林、松木林护好”。明确边界和保护对象, 使得保护的针对性增强。

三是设置护林人员。如碑2中“寨后神山神树, 值山约首轮流巡转”。集体山林由庙会和祠堂管理。庙会、祠堂山林, 由会首等主持, 派专人护林, 以庙会集资油蜡钱作工资。外姓外村村民不得进入林内, 本姓或村人用材, 须向庙会或祠堂交纳油蜡钱方能砍伐, 违反规定擅入林内的砍伐者, 均须受罚。

四是引入民间信仰机制。这5通碑刻大多是对神树林的保护, 以某人砍了神树林后, 因触犯神灵而遭受神灵惩罚所带来的困境, 使乡民遵守规约, 产生一种威慑力量。碑1中“有牛姓族内四人, 将此庙树木砍伐出卖以后, 家道遂不顺, 而财丁亦不旺发”, 民间此类故事、传说甚多。

在中国传统护林碑演进的历程中, 护林碑刻虽在明清以前就已产生, 但大量出现却是在明清和民国时期, 尤其以清代为多。立护林碑是这一时期护林的基本形式和特色, 这就不难理解为何茂汶地区这5通碑刻皆为清代所刻。清代的护林碑刻呈现鼎盛, 其数量及种类都大大超过了前代, 究其原因, 倪根金在《明清护林碑研究》中做了更为详尽的解释, 认为首先与当时人们对森林作用的认识进一步深刻、广泛有关;其次与当时毁林严重有关;最后与清代风水意识盛行有关。他还承认明清护林碑大量产生还有其他原因, 不过相比较而言, 上述三个因素更为明显和普遍。这些因素单个或多个一起促使明清时期护林碑刻如雨后春笋般出现。茂汶地区的5通碑刻中体现的对林木的保护, 也在倪根金所创的研究范式之内。

四、结语

综上所述, 茂汶地区的5通清代护林碑以乡规民约的形式表现出来, 在一定程度上起到了地方性法规的作用, 对制止乱砍滥伐和保护野生动植物起到积极作用。透过这些现存清代护林碑刻的碑文, 我们可以从一个侧面窥探历史上羌人聚居区的森林资源状况及变迁情况, 还可以看到羌人封山育林、改善环境的努力, 也能洞察羌人天人合一、人与自然共同生存的生态智慧。

立护林碑以保护林木是我国护林的一种重要形式, 也是一项具有中国特色的护林措施。护林碑作为人与自然、人与人之间和谐、斗争的产物和见证, 是我们深入了解历代森林变迁、林业思想、护林机制的珍贵的第一手资料, 同时还可以以此进行当代爱林、育林教育。这正是我们今天对护林碑刻进行省察, 达到以古鉴今的主要目的, 尤其是为进一步保护好林木提供历史依据和借鉴, 具有重要的学术价值和社会价值。

虽然护林碑的作用是有局限性的, 但在当时没有全国性林业法规的情况下, 还是极其有效的。而且它的树立具有自发性, 也能与当地的林业特点和社会风俗紧密结合, 更利于乡民贯彻执行, 因此它仍有继续存在和发展的价值和理由。从而为我们今天研究和汲取前人保护山林的宝贵经验, 传承和光大前人护林的生态智慧, 弘扬中华民族爱林育林的优良传统, 提供了一个人与自然和谐共生的法则。

参考文献

[1]李义让.新繁发现曾兰书法碑刻[J].四川大学学报 (哲学社会科学版) , 1993 (01) .

[2]陈浦如, 卢保康.南平发现保护森林的碑刻[J].农业考古, 1984 (02) .

[3]乌兰察布盟文物工作站.内蒙古察右前旗发现辽代碑刻[J].考古, 1986 (11) .

[4]倪根金.明清护林碑研究[J].中国农史, 1995 (04) .

[5]黄永年.碑刻学[J].新美术, 1999 (03) .

[6]余宗明.羌族居住环境保护与自然意识观[J].阿坝师范高等专科学校学报, 2005 (12) .

[7]申秀清.简论羌族宗教文化中的生态保护思想[J].宗教学研究, 2006 (02) .

[8]倪根金.中国传统护林碑刻的演进及在环境史研究上的价值[J].农业考古, 2006 (04) .

[9]王丽敏, 田韶品.曲阳发现《唐恒岳故禅师影堂纪德之碑》[J].文物春秋, 2009 (06) .

[10]彭军, 蔡文君.羌族民俗与羌族传统生态文化[J].贵州民族研究, 2010 (02) .

[11]詹茜卉.从《羌族释比经典》探讨羌族原始生态环保行为[J].佳木斯大学社会科学学报, 2010 (06) .

[12]陈兴龙, 陈松.基勒俄聚---羌族生态环境保护节[J].四川民族学院院报, 2014 (04) .

[13]吴明冉, 曾晓梅.石刻中反映的羌族释比文化[J].西北民族大学学报 (哲学社会科学版) , 2014 (05) .

[14]吴明冉.明清羌族应用性石刻及其价值[J].赤峰学院学报 (哲学社会科学版) , 2016 (05) .

[15]李祥林.从民间信仰看川西北尔玛人的生态意识[J].民俗研究, 2015 (06) .

[16]清水享.云南南部的生态环境碑刻[A].杨伟兵.明清以来云贵高原的环境与社会[C].上海:东方出版中心, 2010.

[17]阿坝州政协文史和学习委员会.阿坝州碑刻资料辑录 (阿坝州文史第四十二辑, 内部资料) , 156-157, 334, 335, 385, 394, 734.

[18]毛远明.碑刻文献学通论[M].北京:中华书局, 2009:10.

[19]韦述.两京新记:新一版[M].北京:中华书局, 1985:3.

[20]茂汶羌族自治县地方志编纂委员会.茂汶羌族自治县志[M].成都:四川辞书出版社, 1997:200.

[21]周耀伍.阿坝州森工志[M].成都:四川美术出版社, 1999:10.

[22]四川省少数民族古籍整理办公室.羌族释比经典[M].成都:四川民族出版社, 2008:55-60.

注释

(1) 文中茂汶地区指的是四川省阿坝藏族羌族自治州茂县和汶川地区, 此两县皆为羌人聚居区。

(2) 芋麦, 即玉米, 方言。