- [海外研究] 王斐:中国近代政治史研究新路径思索——以海外汉学研究为例04-18

- [学者文集] 行龙:集体化时代农村社会研究的重要文本04-18

- [学人文集] 韩晓莉:从农忙托儿所到模范幼儿园:集体化时期山西农村的幼儿托管组织04-17

- [文献史料] 马维强:集体化时代山西省平遥县双口村档案辑录04-17

- [学人文集] 行龙:在村庄与国家之间——劳动模范李顺达的个人生活史04-17

- [学人文集] 郝平:论太行山区根据地的生产自救运动04-17

- [学人文集] 马维强:红与黑:集体化时代的政治身份与乡村日常生活04-17

- [学术会议] 第四届“当代史:文献与方法”研习营招生启事04-17

- [学术会议] 第四届地方档案与文献研究学术研讨会邀请函04-17

- [研究动态] 胡英泽:集体化时代农村档案与当代中国史研究——侧重于资料运用的探讨04-17

- [海外研究]扶小兰、唐伯友:海外重点抗战档案文献现状调查及特色分析04-18

- [海外研究]邢变变、孙大东:渐行渐远渐无书——国外档案学译著在中国04-18

- [海外研究]王斐:中国近代政治史研究新路径思索——以海外汉学研究为例04-18

- [学者文集]行龙:集体化时代农村社会研究的重要文本04-18

- [学人文集]韩晓莉:从农忙托儿所到模范幼儿园:集体化时期山西农村的幼儿托管组织04-17

- [文献史料]马维强:集体化时代山西省平遥县双口村档案辑录04-17

- [学人文集]行龙:在村庄与国家之间——劳动模范李顺达的个人生活史04-17

- [学人文集]郝平:论太行山区根据地的生产自救运动04-17

- [学人文集]马维强:红与黑:集体化时代的政治身份与乡村日常生活04-17

- [学术会议]第四届“当代史:文献与方法”研习营招生启事04-17

引言

从世界范围来看,档案学作为一个学科概念, 最早出现于19世纪初的欧洲,在中国则始于20世纪二三十年代,中间相隔了近一个世纪。外国档案学是如何进入到中国的,对中国档案学的产生和发展有何影响?这个问题作为比较档案学的研究内容,有助于我们对中外档案学交流的广度和深度有更为清晰的认识,同时也为中国档案学更好地借鉴国外档案学、走向世界提供思考。鉴于文献尤其是译著在中外文化交流中的重要地位和作用,本文从 “宏观着眼,微观入手”,以国外档案学译著为考察对象,以此作为一个窗口来管窥国外档案学对中国档案学研究的影响。从鲜有的相关研究来看,档案学译著散见于档案出版、国外档案学文献、档案学书目测量等研究主题中,所搜集的时间和范围有所局限,对译著也缺乏系统深入的分析。

1译著统计概况

哪些属于国外档案学的译著?这个问题看似简单,还须斟酌。是不是把所有翻译作品都称为译著? 本文将国外档案学译著的范围划定为外版档案学专著的中文译本。具体择取标准出于4点考虑:其一,国外档案学传入中国近80年之久,期间翻译作品过于分散且数量不少,据不完全统计,1979— 2009年近三十年来我国档案界在核心期刊中刊登的译文就有237篇,[1]要想精确统计难度很大,因此译文(包括译文集如历届国际档案大会文集)不在统计范围;其二,从能否较为客观、完整地反映国外原始材料的角度,编译作品所提供的是经过提炼的材料,带有很强的主观性,因此像《美国档案文件管理》这类在作者译读了美国档案学界大量论著并结合实地考察及其他调查研究的基础上综合加工写成的书亦不收录;其三,译著能找到对应的外版原作,这一点也是大多数编译作品所不具备的, 尽管其中有翻译的成分;其四,是否站在档案学立场,把所译之书归之于档案学科,例如《档案中的虚构———十六世纪法国司法档案中的赦罪故事及故事的叙述者》、1958年 ( 苏) 捷尔吉耶 夫(Н.В. Терзиев) 著的 《文件技术检验:犯罪对策学讲义》等类似译著就不列入其中。

表1 国外档案学译著统计表

本文书目数据来源于网上检索(国家图书馆版本图书样书数据库、中国人民大学图书馆网、读秀学术搜索系统等)和实际调查(中国人民大学信息资源管理学院资料室、 《档案学论著目录》、《图书馆学情报学档案学论著目录》以及《中国档案学文书学要籍评述(1910~1986)》等)。国外档案学译著依照年代顺序以表格形式列举如表1。

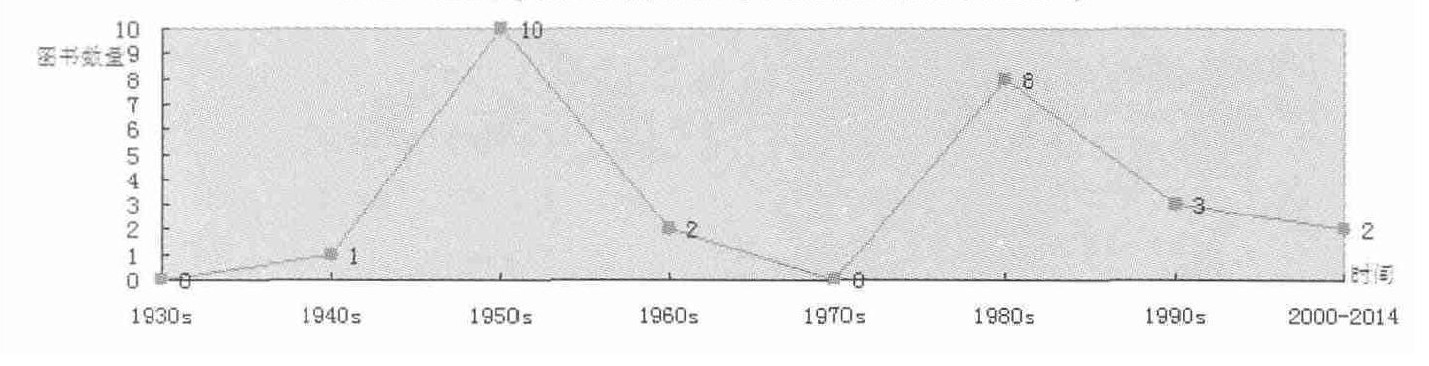

1.1从时间阶段来看,这些译著未能反映出第一次中外档案学交流高潮

一般认为,中外档案学交流的3次高潮分别出现在20世纪30年代前后、50年代、 80年代以后。如表2所示,26本档案学译著集中呈现在两个时段,1953年—— 1962年出版的档案学译著有12本,80年代以后又占13本,这与后两次交流高潮相吻合。《文书整理法之理论与实际》则是30、40年代翻译出版的唯一的一本国外文书学及档案学学术专著。在档案学译著几近缺席的状态下,中外档案学的第一次交流高潮又是如何实现的呢?当时国外档案学传入中国主要通过3种途径:一是派人出国考察档案工作,“我国档案管理尚无成法,……辛亥政变后中央及各省 ……盖以各自曾派专员赴欧美调查仿办。嗣后厥后各种档案管理法应运而生……”[2];二是通过行政界和学术界人士介绍欧美档案学,但多以文章形式刊载于《行政效率》等杂志或者散现在《档案的管理与整理》等书籍的章节中,未见专门译著;三是文华图书专科学校的档案教育,在图书科和图书讲习班开设英文档案管理课,系统介绍西方资本主义国家的档案学理论。

表2 国外档案学著作在中国翻译出版年度分布

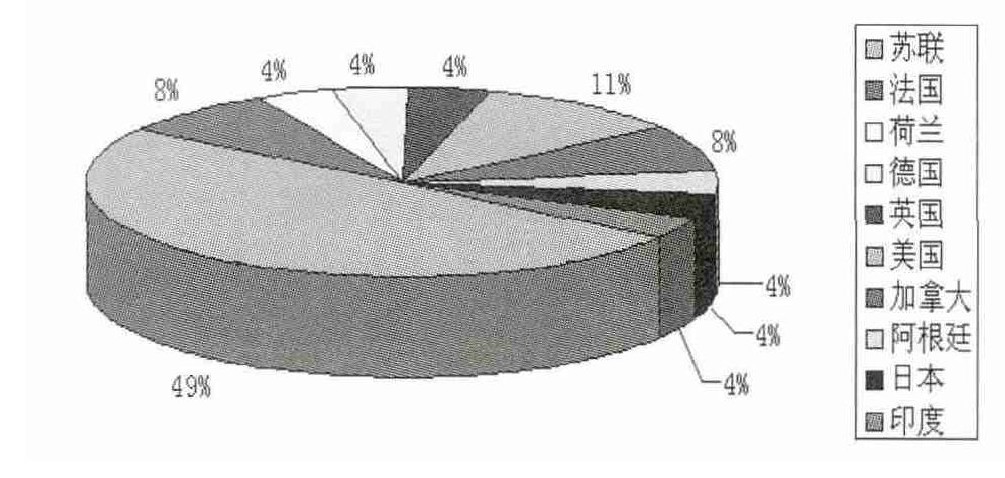

1.2从空间分布来看,这些译著以欧美国家的著作为主

国外档案学译著分属3大洲,欧洲国家有苏联 (13本)、法国(2本)、荷兰(1本)、德国(1本)、英国 (1本),共计18本;美洲国家有美国(3本)、加拿大 (2本)和阿根廷(1本),共计6本;亚洲国家有日本 (1本)、印度(1本),共计2本。在50年代10本清一色的欧洲译著中,苏联就占9本;80年代以后欧美各占一半。档案学译著分布国家百分比见表3。由此可以看出,国外档案学著作的翻译主要是以欧美国家的著作为主,当然并不是说其他国家的档案学就不在翻译之列,只不过是以其他形式出现在诸如《日本档案工作译文集》、《六十国档案工作概况》等编著或译文中。欧美档案学理论在译著中比重之大是由其在国际档案学理论研究中的特殊地位所决定的。欧洲作为档案工作历史最悠久的地区之一,其重视档案实践工作和理论研究的古老传统一直延续至今, 可以说欧洲的档案学理论水平在世界上居于领先地位。美洲虽然开发较晚,但是以其雄厚的经济实力为依托,尤其是以美国、加拿大为代表的北美国家的档案工作已发展到了相当高的水平,其档案学理论研究成果在国际档案界具有普遍的影响力。因此,进入更高发展阶段的现代档案学理论,从客观上而言其研究成果和知名学者主要集中在欧美国家。

表3 档案学译著国家分布

上述这些时空特征,在一定程度上又是与我国各个时期的社会环境和档案学的自身发展息息相关的。20世纪30年代正值行政效率改革运动和明清档案整理活动,中国档案学还处于产生与初步发展时期;50年代国家规模的档案事业刚刚举步,档案学科体系开始重构与渐进发展,迫于当时国际国内的形势,采取了“一边倒”的政策,学习苏联及译介苏联档案学论著成为主流;60年代—80年代几乎为空档期,中苏关系破裂加上“文化大革命”,档案学交流的大门被封闭;80年代在“改革开放”大环境下,中国档案学迎来了黄金时期,重新投入到世界发展的洪流中,在积极参与国际组织与活动、派遣大批人员出国考察学习的同时,也翻译出版了相关专著。

2被引情况分析

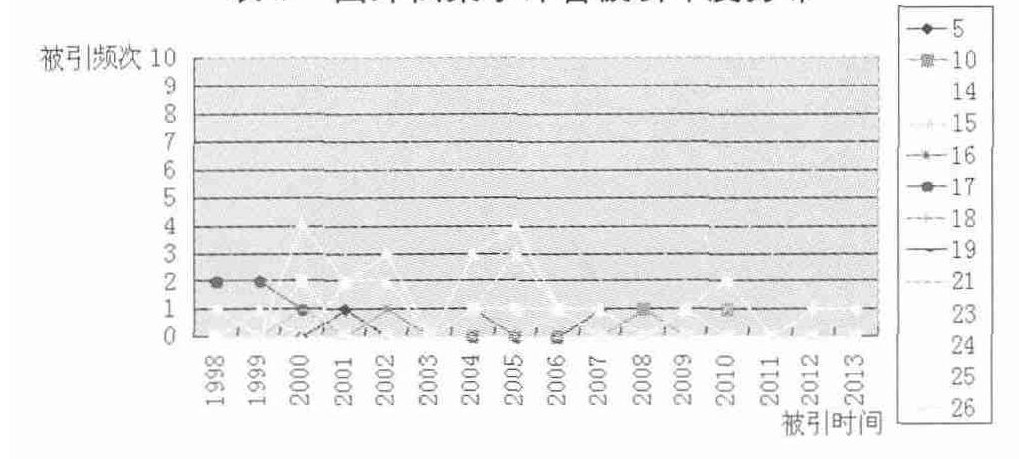

国外档案学著作在被引进翻译之后,还有一个被国内学者消化、吸收的过程。被引用情况为我们了解这些译著的利用率和影响力提供了分析方法。 一般而言,书目的被引频率与其学术影响力是成正比的,被引次数多,说明该著作学术影响力大,对该学科具有较高的影响和推动作用,甚至能反映出一定的研究动态。本文以中文社会科学引文索引CSSCI为检索工具对26本译著进行测定及排序,虽然CSSCI只收录了1998—2013年《档案学研究》和 《档案学通讯》这两本档案学核心期刊,但在一定程度上也反映了这些译著的利用率和影响力,尤其是其当代学术价值。本文检索时间为2014年9月。

表4 档案学译著被引频次表

2.1被引频次

如表4所示,译著被引频次降序排名前5为: 《现代档案———原则与技术》(67次)、《现代档案与文件管理必读》(22次)、《电子证据———当代机构文件管理战略》(15次)、《文件生命———档案与文件管理的系统分析》(5次)、《档案学———欧洲档案工作的理论与历史》(5次)。在检索结果中,除了《苏联文献公布学》和多尔吉赫的《苏联档案工作理论与实践》被分别引用2次,其余11本苏联译著均为零引用。从年均被引情况来看,只有3本译著年均被引在1次以上,分别是《现代档案———原则与技术》(2. 23次)、《电子证据———当代机构文件管理战略》(1.15次)以及《现代档案与文件管理必读》(1.05次)。因此总体来看,国外档案学译著的年均被引还是很低的。

表5 国外档案学译著被引年度分布

2.2被引时间

表5反映了非零记录的13本国外档案学译著被引年 度分布情 况 。 《现代档案———原则与技术》是唯一一本每年都有被引用的译著,2003年达到最高———被引8次,之后虽有下降,但也降中有升,这说明该书对学术研究有持续的影响力。而所有档案学译著的总引频次最高年度为2000年, 为15次 , 最低年度 为2011年,为3次。以《文书整理法之理论与实际》为例,从1943年翻译出版至今的70年里,不曾被引用过,而这样的译著有13 本。

上述数据不禁让我们对大多数档案学译著的利用率及影响力感到揪心,对它们的当代学术价值心生怀疑。要知道一本国外著作从获取,到翻译,到出版,这其中不知浇筑了多少工作人员的辛勤汗水!朱国斌、李宪在《档案管理》译后记中感叹:“本书从翻译到正式出版用了近四年的时间,可见一本专业著作的出版是非常不容易的。”[3]何嘉荪在《档案管理技术实用手册》译后记中提到:“是曹家驹同志和我主要利用寒暑假时间突击,时断时续,终于完成了该书的全部译稿。然后我们又互相交换校对,再由我最后总校通稿并由曹家驹同志加注誊清,一部译著终于诞生了。”[4]其他译著大多也是在时间紧迫、人力薄弱的情况下完成的。

3译著自身特点

一本图书的质量在很大程度上决定了它被传播、被利用及所影响的深度和广度。本部分试图从形式和内容上对这些译著进行勾勒与描绘,探求译著在其价值发挥过程中的自身原因。

3.1出版发行

在档案学译著的出版社中,中国人民大学出版社独占鳌头,共有14本,占总数的54%,其中苏联译著占了12本;中国档案出版社位居第二,计有8本,占31%;西南印书局、陕西人民教育出版社、中国建筑工业出版社各占1本。需要说明的是,布伦内克的 《档案学——欧洲档案工作的理论与历史》 一书是中国人民大学档案系油印资料,不曾交由出版社公开发行。这些中译本基本上以单本发行,不属于某套丛书。

从可查的记录来看,有4本译著曾经再版:谢列兹聂夫的《苏联档案工作的理论与实践》1953年4月第1版,1953年12月第2版,1955年5月第3版;谢列兹聂夫的《苏联档案史简明教材》1953年4月第1版,1955年4月第3版;1954年的《苏联机关的文书处理工作》同年已出至第3版;《档案材料的保护与修复》有1981年和1985年2个版本。从中可发现,每本书的再版时隔并不长,基本上是为了满足同一时期读者的需求。其中,关于苏联档案工作理论与实践的译著,就有谢列兹聂夫、别洛夫、 米加耶夫、多尔吉赫4个作者版本。这些再版的书, 与表2中被引频次几乎为0的情况,是极不相称的。分析可能的原因主要有:一是这些书更多满足了那个时期的需要,其当代价值并不高;二是科研并不是这些书的主要用途;三是这些书难以获取, 无法利用。上述4本书在读秀学术搜索上,都是可查的,但在当当网、卓越网这类购书网站均没有找到相关商品。另外,有些译著还是油印版、竖排版甚至缩微版,也在一定程度上限制了其利用。

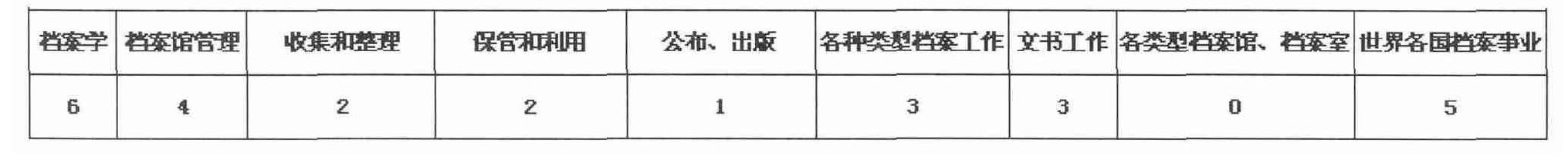

3.2主题分布

关于这些译著所涉及的内容,考虑到其主题分析部分的权威性和可行性,本文按《中国图书馆图书分类法》(第五版)进行主题分类,个别多主题的图书按照一个主题处理。从表6中可以看出,档案学译著涵盖了除“各类型档案馆、档案室”之外的其他8个主题,档案学、各国档案事业以及档案馆管理是重点翻译领域。

表6 档案学译著涵盖主题

我们将翻译主题与被引情况进行对照可以发现,被引频次排名前五的译著主要涉及档案学、档案馆管理,而这些恰是重点翻译领域,说明翻译在一定程度上兼顾了理论与实际需要。相对而言,档案学基础理论译著比档案工作实践译著的影响更为深远。介绍、概述性质的译著虽对我们了解世界各国档案工作有一定帮助,但这种帮助是间接性的,更何况别国的档案事业也是在不断发展的。因此,多数苏联译著零引用也就不足为奇了。

3.3翻译特点

苏联档案学译著大多是根据苏联历史档案专家谢列兹聂夫1952年—1955年在中国人民大学档案教研室讲课所用之讲义以及苏联送给中国的档案业务资料翻译过来的。其他著作也多是在中外交流过程中获取并翻译的,像《档案管理技术实用手册》来自1982年阿根廷国立科尔多瓦大学档案学院的玛努埃尔·巴斯克斯教授赠给何嘉荪的一批阿根廷出版的西班牙文学书刊,《文件生命———档案与文件管理的系统分析》是1992年苏州大学的张照余在美国威州大学访学期间所获得的,《19—20世纪建筑文件档案化保管指南》得益于译者安小米国际档案理事会建筑文件处执行委员的资格。

经过查证,这些译著中只有一本是转译(间接译)的———《档案的整理与编目手册》原著以荷兰语出版于1898年,可能是语言障碍或无法获取的原因,我们看到的中译本是根据美国1940年英文版翻译过来的。其他译著能从俄语或英语或德语或西班牙语直译而来,尽量避免了转译的“二度变形”问题,这其中像韩玉梅、黄坤坊、何嘉荪等为代表的一批前辈功不可没。此外,与1980年代后我国翻译界掀起的名著重译热潮不同,档案学领域没有出现对国外著作的重译情况,即这些译著只有一个译本。

4几点思考

4.1对中国档案学学科建设的贡献

1952年,中国人民大学受中共中央委托,在既无中国教员,又无自编教材的情况下开始了档案专修班,艰难起步。新中国档案工作者一开始就感到了建立档案学理论体系的紧迫性和必要性,这就面对着要把档案学建成什么样一门学科的问题。吴宝康主任“给自己也是给全体教职员工设定的奋斗目标是:三年内形成自己的教师队伍,创建出新课程, 编写出专业教材,把档案专修科扩建为历史档案系。”[5]

苏联档案学者谢列兹聂夫的到来为中国档案学科的建立提供了契机。谢列兹聂夫开设了苏联莫斯科历史档案学院的主要档案课程——苏联档案工作理论与实践、苏联文书处理工作、苏联档案史、 苏联文件公布学等,其课程讲义后被译成中文出版。就是在这些档案学译著的营养汲取中,中国档案学科渐具雏形:第一届研究生班毕业的9名学员,全部留校任教,专业教师队伍得到了充实;[6]创建了中国档案事业史、外国档案事业史等课程。如果把我国档案学教材与之相比较,更能看出其中的渊源关系,像我国的档案文献编纂学就大量吸取和借鉴了苏联文献公布学。因此,苏联档案学译著在中国档案学教师培养、课程开发及教材编写等一系列学科建设过程中影响极大。

4.2对国外档案学理论的引入

如果把档案学译著与引入我国的主要档案学理论进行对照可以发现,全宗理论、来源原则、自由来源原则、文件双重价值论、职能鉴定理论等得以出现在中国档案学者的视野中,都是译著的功劳。 中国的全宗理论源于苏联档案学译著尤其是《苏联档案工作的理论与实践》,只不过是将音译过来的芬特、芬特构成者、档案芬特分别翻译成了全宗、立档单位、国家全部档案。来源原则进入中国应该是在1959年《档案的整理与编目手册》翻译出版以后;自由来源原则始于1985年《档案学———欧洲档案工作的理论与历史》的翻译。文件双重价值理论及职能鉴定理论在中国最早出现于1983年的 《现代档案———原则与技术》这本译著中。除此之外的其他理论,像文件生命周期理论、文件连续体理论、 新来源观、新宏观鉴定、后保管理论等的引入主要是通过期刊、会议译文实现的。

4.3对今后译著出版的建议

近年来国外档案学著作翻译形势并不乐观,进入新世纪后的15年间只有2本译著,是国外的档案学研究搞得不好,还是缺乏国际交流途径,受版权问题和市场经济的影响,抑或国内档案界人士对此不再热衷、外语水平够高足以直接看懂国外文献而不需再翻译?这些都需要我们深入思考,找出其潜在的原因并采取相关措施扭转这一趋势。这些译著对我国档案界理论和实践的影响程度如何,表现在哪些方面,研究趋势如何等,同样需要深入研究和探讨。

图书的出版不是静止的,经过岁月的洗礼,有些图书仍旧堪称经典而不衰,有些则需要进行相应修订甚至重译,这是保持译著生命力的必要之举。 今后档案学译著的的出版,应着手于引进、再版和重译。“择当译之本”、“定公译之力”、“养能译之才”,[7]引进反映国外档案学研究最新成果的书目, 对高利用率和影响力的译著进行再版,对误译和疏漏的译著进行重译。令人振奋欣喜的是,档案学通讯杂志社策划出版的《档案学经典著作(丛书)》第3卷就是国外档案学术经典著作,将于不久问世。在中国档案学界,这还是第一次以丛书的形式展现国内外档案学的经典著作。最后,借用北宋文学家欧阳修在《木兰花》中的“渐行渐远渐无书”,来形容国外档案学译著在中国的现实情况,既表现实更有所冀,希望更多国外经典档案学译著的涌现!